情与欲, 隐藏在从白蛇到青蛇的视角转变里丨%x

| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |

? 陶庆梅

中国社科院文学所

[导读]《白蛇传》作为中国四大民间传说,承载着几个世纪以来的诗意与浪漫。在传统伦理约束下,追寻情欲的女子以“蛇”的意象出现,满足了身处禁欲社会的听众对于释放个人欲望的希冀;而“非人”的蛇妖追求的则是成为贤妻良母的凡人,这与传统道德规范相互印证,情欲的宣泄并未破坏伦理,相反进行了约束。近代以来,白蛇传说几经翻拍,在故事主人公情欲的此消彼长中,身处年代的整体思想情绪从改编作品中折射出来。

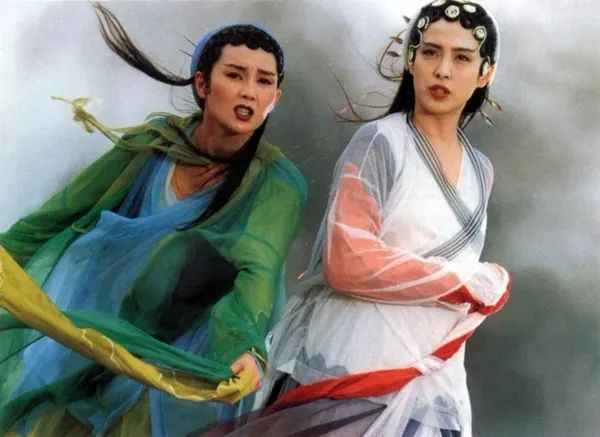

白蛇传的民间传说因《新白娘子传奇》家喻户晓,但李碧华改写的小说《青蛇》从青蛇视角出发,书写着那既享受情欲又被情欲折磨的男人与女人, 探究着情欲的隐秘深度。徐克以此为基础改编的电影,从人物表演造型, 到男女 (尤其是青蛇与法海) 赤裸裸的纠缠, 都是将情欲作为主要叙述对象,暗合了在香港这个以消费与工商为基础的社会, 是以欲望释放为动力的时代背景。

在《青蛇》改编为舞台剧的过程中,导演创新性的将情欲拆解成了情与欲两个部分,分别代表“情”“欲”的白、青蛇,也具有了不同的特质。而青蛇寄托欲望的对象--法海,也区别其他作品的暴力与骄横,显现出自身的矛盾与挣扎。这部于2013年在中国大陆上映的作品,又能反射出怎样的集体情绪?

本文原载《当代剧场与中国美学》,经作者授权原创刊发,供诸君思考。

情与欲的隐喻: 从白蛇到青蛇

“蛇”这一意象本身具有破坏性, 这是欲望对于人生的冲击, 也是欲望对于社会稳定的破坏。在中国传统市井社会中流传的白蛇传说, 一方面有着对于释放个人欲望的希冀, 另一方面也给以伦理的约束。像白蛇传说这样流传几百年的叙事原型, 对它的每一次重大改写, 可以说都会折射出那些改写年代的情感。

▍从白蛇到青蛇: 情欲成为主要叙述动力

新时期大众文化对于白蛇传说的改编, 有两次较为成功的案例。一次是20世纪90年代初的改编电视剧《新白娘子传奇》, 一次是李碧华改写的小说《青蛇》以及随后徐克以此为基础的改编电影。《新白娘子传奇》整体上来说是用新媒介重新讲述白蛇传说, 也有改写, 但整体上的改动不算过激; 相比之下, 李碧华的《青蛇》对于传统白蛇传说的改写是有颠覆性的。

传统的白蛇传说中, 白蛇、许仙与法海构成了故事的主要人物关系, 青蛇一直是配角;但李碧华将整个故事原来的全知的叙述视角转为从青蛇出发的视角。《青蛇》里的青蛇, 不再是只修炼了500年, 因而一直随白蛇左右的青蛇, 而是历经了白蛇传说之后又活了800年的青蛇。《青蛇》的故事, 是800年后的青蛇对白蛇传说的重新叙述。随着这个视角转变的, 白蛇传说在原有叙事逻辑中被改写。

小说《青蛇》也不再纠缠于白蛇、许仙与法海的人物关系, 不再执着于白蛇如何以贤妻良母的形象示人 (这正是电视剧《新白娘子传奇》的重心) , 不再关心许仙得知真相后的行为, 是否还有对爱情的信念, 更不去关注许仕林是否要去救母……传统桥段在这里统统地隐去。

由于《青蛇》是以青蛇作为叙述的主线索, 很多解读都会将其从女性主义的视角出发对女性情欲世界进行探寻;但其实如果我们细读《青蛇》的文本, 自然就会发现, 虽然青蛇是叙述者, 但性别在《青蛇》中其实并没有扮演特别的角色;《青蛇》从女性的视角出发, 从“青蛇”这样一个有些诡异的意象出发, 讨论的是事关“情欲”的整体问题——无关男女。

因而, 在《青蛇》故事里, 作为女性的青蛇的欲望对照着两个男性主体——许仙与法海;但同时, 作为男性的许仙的欲望也是对应着两个女性主体——白蛇与青蛇。不同于张爱玲从女性视角出发的自怨自艾, 李碧华借青蛇之口说的是“每个男人, 都希望他生命中有两个女人:白蛇和青蛇……每个女人, 也希望她生命中有两个男人:许仙和法海”。事实上, 在小说里李碧华用她那清冷的笔法, 毫无保留地穿透男性与女性的身体, 书写着那既享受情欲又被情欲折磨的男人与女人, 探究着情欲的隐秘深度。

但在一次次的轮回中, 即使800年后轮回成了张小泉剪刀厂的女工, 小青终于还是要再一次投入情欲之中——因为“生命太长了, 无事可做”, 因为, “因为寂寞”。

徐克的电影在这个最为关键的环节上基本遵循了原小说的架构。在从小说文本向视觉影像过渡的审美过程中, 从人物身体的表演造型, 到男女 (尤其是青蛇与法海) 赤裸裸的纠缠, 都是将情欲作为主要叙述对象。不过, 有趣的是, 小说中的青蛇与许仙、法海都有着情欲的纠缠, 而在电影中, 青蛇主要的情欲纠缠是在她与法海之间, 这也是舞台剧改编的入口。

▍田沁鑫的《青蛇》: 懂得了出才有勇气再入一次

中国国家话剧院导演田沁鑫于2013年以李碧华的小说为基础, 将《青蛇》改编为舞台剧版。改编的舞台剧《青蛇》, 大致依循的仍然是李碧华的故事脉络, 甚至包括许多台词都从小说而来;但这并不妨碍在这个大的故事架构内部, 舞台剧做出了非常细致的调整。

这个调整的基础在于故事叙述方式的变化。舞台剧《青蛇》的大的架构, 不再是青蛇的叙述, 但也不是传统的全知叙述模式:舞台上的《青蛇》始于寺庙内的一场法事, 结, 也是一场法事。这个叙述框架的改变, 可以说决定了舞台剧《青蛇》的走向:如果说李碧华原来的小说《青蛇》更侧重在探究情欲的隐秘深度 (徐克的电影恐怕也是延续这个方向) , 而田沁鑫的《青蛇》, 则立足于为情欲找个“出路”——从情欲入, 但还要出。

借助《青蛇》这样一个故事, 田沁鑫首先是大胆地将女性对于情、欲的追求推到极致。青蛇与白蛇本不是“人”, 因而在由妖而人的过程中, 才可以更深地曝露出人的品性, 也才可以将人间女子对情、欲的追求, 放大到极致。

更进一步, 田沁鑫在改编《青蛇》的时候, 以舞台的优势, 将情欲拆解成了情与欲两个部分——白蛇所愿望的是与许仙在人世生生相许的亿万斯年, 青蛇从欲的本能出发却也愿与法海静默枯坐亿万斯年。情与欲, 就这样被拆解成两种彼此相关但又不同侧重的男女之情欲。把这情欲拆开之后的白蛇与青蛇, 也具有了不同的特质。

让我们先来看视白蛇。

白蛇深入人心的形象就是温良贤淑的女子。舞台剧版的白蛇也是如此。在修炼为人的时候, 白蛇笃定了自己来世上走一遭就是要找一份人间的情感, 过人间的普通日子。白蛇, 就如同人间的一切普通女子一样, 以为情投意合, 温柔娴淑, 就可以和她爱恋的人生生死死。但这一切的崩塌, 非常简单——只要白蛇暴露出她是一条蛇, 所有这些关于美好生活的想象, 都会在瞬间消失。

舞台剧版的《青蛇》充分发挥了小说中对女人之情深的探究。在许仙因为见到了白素贞是蛇而吓死过去的时候, 却正是白蛇对许仙之爱开始的地方。此时的她, 感受到了不愿失去爱人的痛, 因而, 她不顾许仙会不会再次接受她, 毅然冒死盗仙草。正是在几乎要失去爱人的时刻, 她才真正明白了爱意味着什么。但白蛇的付出, 换来的却是许仙的背叛 (许仙与青蛇偷情) , 换来的却是许仙怎么也不再接受她 (只为她那蛇的本来面目) 。因而, 当白蛇在法海的指引下, 清楚地意识到这一点的时候, 也是她真正心灰意冷的时候。于是, 水漫金山的白蛇, 惩罚她的并不是法海的禅杖, 而是她识破这情爱之虚妄, 自己走向雷峰塔的绝望。她在雷峰塔下的自我惩罚, 既是在为水漫金山涂炭的生灵赎罪, 也是在为情爱之虚妄赎罪。

大多数人间女子的情爱生活, 都有着这样的心痛。

青蛇, 不像白蛇那样沾染着世俗生活的气息。如果我们能把情与欲相对区分开来的话, 如果说白蛇由蛇为人的诉求是情, 是因情而生的人间生活, 那么, 青蛇由蛇成为人的过程中, 进入的是欲望的极端。舞台剧里的青蛇, 是在与男性的欲望中, 体会做人的快乐。在舞台上, 导演设置的是青蛇转化成人身之后, 就与各种类型的男性角色——诸如铁匠、书生、裁缝等等俗世众生——有过性关系, 在短暂的情欲中享受做人的快感。

但欲望总是短暂的。女性与男性的不同, 也许就在于, 青蛇在欲望带来的短暂快感之后, 也会羡慕白蛇与许仙的厮守, 只是, 她把这长相厮守的信念, 放置在了一个错误的对象之上——法海。

这里需要指出的是, 在舞台上处理情欲显然与文学、影像是不尽相同的。不像在文学与电影作品中对性强烈的隐喻性, 舞台更需要通过简单粗暴的身体语言去展现情欲。但是, 在《青蛇》的舞台上, 性的表达虽然直接, 却不像文学中那般缠绵不断, 也不像影像中那般声嘶力竭。田沁鑫的愿望也许并不在把性欲作为直接的表现对象, 因此舞台上演员的身体与行动虽然带有性的暗示, 比如说青蛇动不动就扑向法海, 缠绕在法海身上, 然而这种身体的动作, 与演员的表情及其语言组合在一起时, 却不直接引向情欲。青蛇每一次笑呵呵地扑向法海, 是她对情欲的天真理解, 是因为情欲对她来说只是肉体的短暂快乐而已, 并没有什么更复杂的生命内容;而法海的每一次错愕, 既有情欲的搅动, 但更多的是对情欲猝不及防之时的窘迫。这种天真与窘迫, 让性不再是那样神秘, 而是充满了趣味与谐谑。正是这种趣味与谐谑, 让原著中对情欲的讨论, 开始向新的方向偏移。

这种偏移, 表现在舞台上, 是田沁鑫对于法海的改写。

法海的传统形象是个斩妖除魔的和尚。而李碧华与徐克形塑的法海之和尚形象, 从老僧变成英俊的年轻僧人, 除了故事层面的斩妖除魔, 和尚带给这个角色的特殊性在于: 它作为一个和尚, 必须克服欲望;而他作为一个青年男性, 又有着勃发的欲望。于是, 《青蛇》 (尤其是电影版) 贯穿着欲望/克服欲望的纠缠。而在田沁鑫这里的和尚, 不仅是一位斩妖除魔的人物, 也有欲望/克服欲望的纠缠, 但在此之外, 这个和尚, 更多的是慈悲之心。

《青蛇》里法海的慈悲, 首先是对白蛇的。即使白蛇水漫金山, 他手中的禅杖却终究没有挥舞下去。白蛇也正是在法海的慈悲中, 幡然悔悟。对青蛇, 法海是另一种慈悲——这慈悲, 是对自身, 也是对众生的。

不同于《青蛇》小说与电影中的法海因为纠缠在欲望/克服欲望的漩涡中而生发出的暴力与骄横, 在青蛇面前, 法海是承认自身的矛盾与挣扎的。

法海不是天生就没有情欲。田沁鑫对法海的设置非常奇特——这是一个从小有心脏病的和尚。一个有心脏病的年轻和尚, 对于青蛇这样的肉身代表的情欲, 他本能地加以拒绝, 然而拒绝并不表示不在心理有所念想。有所念想, 就必有搅扰, 只是这念想与搅扰, 并没有转化成克服欲望而不得的恼羞成怒, 也没有转化为影像里带有隐喻性的滔滔江水, 而是转化成了青蛇在法海的房梁上盘了五百年的舞台行动。青蛇在法海的房梁上盘了五百年, 也是这二人各自“修行”的五百年。五百年后的青蛇在轮回中终于可以生而为人, 但青蛇却不想为人, 因为, “做了人会忘了前尘往事, 忘了许仙, 忘了姐姐, 忘了宋元明清, 忘了你!我不想忘了你”。而法海修炼五百年之后, 是终于“放下”——小青渴望的是亿万斯年, 是生生世世;法海看到的却是“世间任何一种, 都不是恒久存在的”。青蛇修行了五百年是可以轮回为人, 而法海修行了五百年, 是终于可以放下, “不再轮回”。

什么样的情欲, 需要以五百年的修行为代价?这五百年的缠绕, 其实是对于情欲纠缠最感性的隐喻。青蛇与法海的情欲, 虽然不是电影里的翻江倒海, 但只有入的深, 才会对“出”构成如此艰巨的挑战。法海说:“乱与不乱, 是艰难的过程”, 的确, 只有经历如此艰难的过程, 才有可能通向觉悟, 通向放下。

至此, 田沁鑫对法海完成了一次从入到出的翻转——在这个时候, 这个出路还只是“修行”。而当舞台上的时空转入20世纪20年代的杭州, 当人们在雷峰塔倒掉之时没有看到传说中的白娘子, 而是舍利现身世间的刹那, 田沁鑫给予了法海再一次的翻转:从修炼五百年放下情欲退出六道轮回, 到法海在舍利出现的感召之下, 在刹那间“觉悟”:修行, 不是为了个人“不再轮回”, 而是一种“普度众生”的大慈悲。

情, 只有入的深, 才会对“出”构成如此艰巨的挑战;而只有真正地懂得了“出”, 修到了“不再轮回”的正果, 也才有可能坚定地再投入一次;只是, 这最终的“觉悟”, 并非离世而去, 而是“发愿再来”, 用自己的肉身, 再次承担人世的艰难。

这样我们就不难理解为何舞台剧《青蛇》的起与结, 都是寺庙里的法事。田沁鑫对于《青蛇》的改写, 是让观众在历经一场情欲的考验之后, 看到情欲的艰难, 但又不耽于破坏; 看到人生的无常, 但又能勇敢地承担。

▍工商社会的逻辑与传统社会的伦理

像白蛇传说这样流传几百年的叙事原型, 对它的每一次重大改写, 可以说都会折射出那些改写年代的情感。

白蛇传说的原型, 在传统农业社会几百年的流传过程中, 一直是个不断给白蛇加以束缚的过程。“蛇”这一意象本身具有的破坏性, 这是欲望对于人生的冲击, 也是欲望对于社会稳定的破坏。在中国传统市井社会中流传的白蛇传说, 一方面有着对于释放个人欲望的希冀, 另一方面, 毕竟是在传统农业社会的伦理的大框架中, 对白蛇的故事, 在给予情感同情的同时, 必然要给以伦理的约束。

而李碧华创作《青蛇》的环境, 是在香港这样一个成熟的工商社会与消费社会。这样一个消费社会与工商社会的基础, 是以欲望释放为动力, 推动以消费为基础的商品流通。这样一个社会中, 对于欲望自然会有更深刻的理解。因而, 无论是李碧华的创作也好, 徐克的改编也好, 都是在呈现、表达欲望这个层次上给予了非常好的阐释。而当这样一种阐释与20世纪90年代中国内地消费时代的到来相碰撞, 自然就形成了流行文化的景观。

田沁鑫改编《青蛇》的语境, 不是在香港这样一个文化孤岛, 而是在中国经济处于上升期的2013年。在这样一个时代, 一方面是中国社会对消费的全面渗透有着现实的警惕, 对于欲望过度泛滥有着一定的反省, 另一方面, 则是传统文化历经沧桑后的复兴。在这样一个特殊的时刻, 工商社会的逻辑与传统社会的伦理, 在《青蛇》的舞台上, 有些不期然地相遇。

从这个视角去看, 田沁鑫舞台剧版的《青蛇》, 看上去是以佛教的眼光重新整理了人世的“出入”, 而其实质却是传统文化的整体思想情绪对于一个蕴育在自身体内的漫长故事的再一次改写。“从入到出”已经是一次超越, 而“从出再入”则是一次新的出发。这样一次超越的基础, 是基于我们这个庞大的文明体对于“人——个体”的基本认识。田沁鑫说, 《青蛇》是想说“妖要成人, 人要成佛”, 其实这不过是我们这个文明对于个体认识的不同境界。人——个体, 既有动物性, 也有现实伦理性, 而在此基础之上, 还有一种更为超越性的善, 即一种神性。

这样一种伦理的表现, 有着传统农业文明的积淀, 但也有现代工商文明的冲击以及对这工商文明冲击的反应。也许, 在《青蛇》舞台上的这种交织未必是一种自觉, 但它至少意味着这个文明内部有着对于欲望的警惕, 以及超越欲望的可能。

| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |

已有条评论,欢迎点评!